2020年9月4日,中国领先的市场研究公司央视市场研究(CTR)在上海举办2020CTR洞察高峰论坛,发布了最新的中国媒体市场、广告市场以及消费市场发展趋势。本文整理自CTR总经理助理、媒体融合总经理,CTR媒体融合研究院执行副院长姜涛在现场发布的《2020中国媒体市场报告》。

受疫情影响下的2020年,中国媒体市场面临诸多不确定性、复杂性的特征,这些特征背后体现了哪些发展规律,这些规律又预示着未来媒体发展的走向如何?CTR基于对媒体市场的持续观察和思考,试图找到媒体市场的未来发展趋势。

中国媒体生态格局观察

1.媒体全景图

以往我们从广告定位、媒体传播属性来界定媒体生态,现在CTR从受众接触媒体的主要动机与典型特点出发对媒体生态格局进行梳理,将中国媒体大致划分成四种类型:

第一类为惯性媒体,从特征上来看,这类媒体内容通过长期的接触形成了稳定的触达习惯,用户拥有量级大,高频触达,典型代表为电视、微信、微博等。

第二类为粘性媒体,从特征来看,这一类媒体有一种特质能够激发某一特定群体兴趣点,从而与特定受众之间形成超强连接,典型代表有短视频、电竞游戏等。

第三类为刚性媒体,从特征来看,此类媒体具有在特定时间和场景强迫用户接触的属性,典型代表有户外、电梯、企业微信、工作邮箱、工作课堂、学习软件等。

第四类为弹性媒体,从特征来看,此类媒体对于用户是弹性的,媒体接触具有一定的随意性和不确定性,典型代表有音频媒体、知识付费媒体、社交电商类等。

当然,我们的分类是按照该媒体的典型性特征或绝大多数受众的接触特征来界定的。对于不同的受众来说,也存在不同媒体在不同场景下,具有不同的接触属性的情况。

2.电视和社交媒体是拥有大规模用户且粘性最高的媒体

CTR综合用户的媒体接触时长及用户规模这两个指标进行评估后发现,电视媒体在广度和深度两个指标上都处在领先地位,观众规模12.4亿,人均每日接触时长4.5小时,仍然是我国第一媒体。其次为社交媒体,月活超过10亿,人均时长达2.2小时,用户规模及粘性均相对较高。当然,用户的接触时长反映的是媒体的连接度,并不一定意味着接触时长越长价值就越大。近年来随着短视频发展,单位时间内传播信息量也在增加,所以对于媒体价值还需要综合考量。

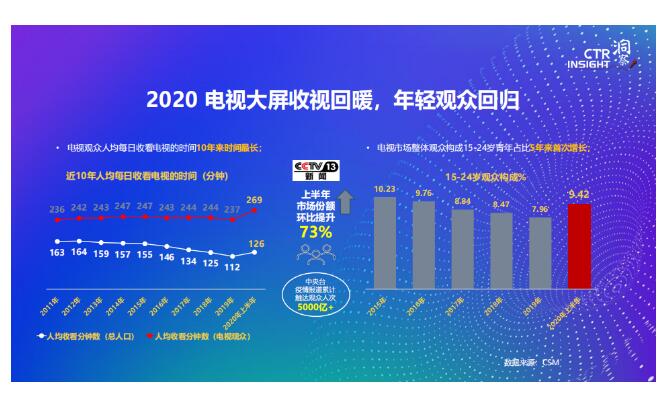

3.2020 电视大屏收视回暖,年轻观众回归

上半年受疫情影响,电视收视总量全面回升,人均每天收视时长大幅度增加32分钟,达到十年以来新高。以中央广播电视总台为例,央视新闻频道环比份额增加73%。截止到上半年,中央台有关疫情的报道总体触达观众规模超过5千亿,反映出电视媒体在关键时期不可替代的公信力。另外,值得注意的是,15-24岁年轻受众占比达到9.2%,与去年相比大幅增长18%,这是五年以来首次出现增长态势,成为疫情之下主动回归大屏的重要力量。

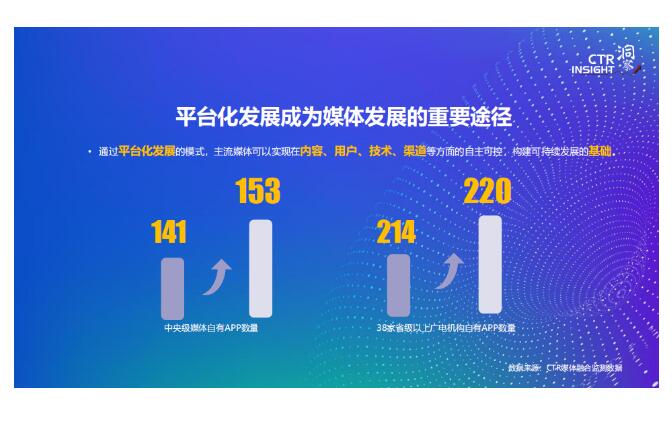

4.平台化发展成为媒体发展的重要途径

主流媒体不仅在大屏疫情时代有所反弹,在融媒体平台也有明显发力。通过平台化发展的模式,主流媒体可以实现在内容、用户、技术、渠道等方面的自主可控,构建可持续发展的基础。CTR盘点发现,截至2020年上半年,中央级媒体自有APP数量由141增至153款(其中,中央广播电视总台84款、人民日报32款、新华社21款);38家省级以上广电机构(含中央广播电视总台)由214款增至220款,下载量过亿的有5款增至8款。

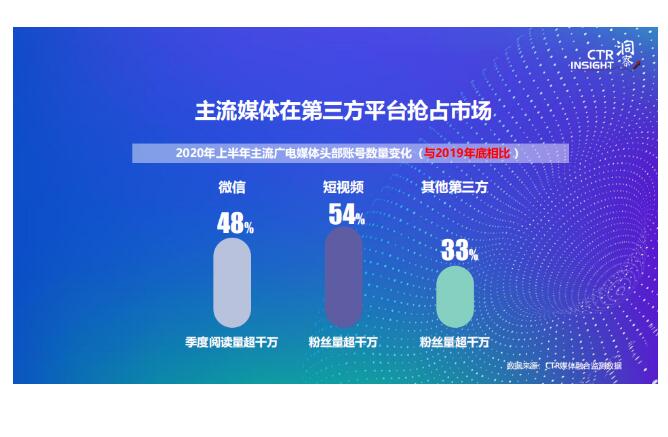

5.主流媒体在第三方平台抢占市场

截至2020年上半年,CTR监测的38家广电机构,在各渠道的头部产品规模均有显著提升。从微信平台来看,季度阅读量超过1000万的公众账号从去年的27个,增长至40个,增幅高达48%;从短视频平台来看,粉丝量超过1000万的账号从去年的13个,增长至20个,增幅高达54%;其他第三方平台,粉丝量超过1000万的账号从去年的9个,增长至12个,增幅高达33%。

|